摘自《余英时访谈录》

新世纪 NewCenturyNet

张伟国 By Zhang Weiguo (非赢利同仁园地,无广告、无稿费,所转文稿如有版权要求请联系博主)

2024年4月19日星期五

余英时:我走过的路

摘自《余英时访谈录》

程映虹: 希特勒的女阿凡达

1949年2月,在二次大战后盟军占领下的德国科隆,英国军事警察逮捕了一个中年女子。这个女人在几个月中在一些城市秘密散发了一万多份呼吁复兴纳粹运动的传单。这些传单以"德国人,民主给你们带来了什么?"开篇,回顾战争年代德国的"光辉岁月",说今天在西方强加的民主下只有"饥饿、羞辱和压迫",最后以"我们的元首还活着,他将带着前所未有的力量重返人民。奋起反抗吧!希特勒万岁!"的口号结束。 来自印度的纳粹朝圣者 英国军事警察对这个纳粹地下工作者的身份做了调查,发现她其实并不是德国人。她叫莎维翠·德威(Savitri Devi),是个印度名字,国籍也是印度。他们还发现,这已经是她第三次来到战败的德国和前纳粹分子接头,建立秘密组织和从事宣传活动。他们能抓到她,是因为她在科隆的联系人(原党卫军军官)被捕。 更令人意外的是,这个从印度千里迢迢来到德国复兴纳粹运动的女人,有着地道的西欧人血统。她的父亲是希腊和意大利混血,母亲是英国人,因此她身上流着白人"高贵"的血液。她出生于法国里昂的希腊人社区,原名马克西米亚妮·帕特阿斯(Maximiani Portas,1905-1982)。她本来是法国公民,但上大学时放弃法国国籍成为希腊公民。 三十年代初,出于对西方现代文明的厌恶和对印度古代文明的倾慕,德威前往印度生活,在那里取了这个印度名字。第三帝国崛起后,她想去德国用广播宣传为纳粹服务,为旅行的方便和一个印度婆罗门结婚,放弃了希腊国籍,换取大英帝国的印度臣民身份。但由于大战很快就爆发,她前往德国的心愿一直到战后才实现,但使命已经不同了。 英国军事警察把德威转送到杜塞尔多夫的法庭,罪名是传播国家社会主义(纳粹主义的官方名称)意识形态,从事被禁的纳粹活动,违反了军事占领法第7和第8条,最严重可判死刑。德威"大义凛然",把庭审变为宣传自己理念的讲堂,怒斥西方盟国在他们占领下的德国散布有关第三帝国的历史谎言,妖魔化希特勒,给德国人洗脑,说在他们统治下德国人丧失了民族自信,道德堕落。 审理德威案件的英国军官原来想从她那里诱出一些有关纳粹残余势力的情报,不料听到的却是滔滔不绝的充斥了哲学、神学、美学、历史和其他种种高深学问的一整套宇宙真理观,包罗从古代印度和埃及到近代西方文艺复兴和政治制度的各种知识。她完全不像是一个女政治犯,而像一个给他们上课的大学教授。 德威对律师表示她盼望英国人判自己死刑,那样她就可以实现夙愿,把生命贡献给纳粹运动。她将唱着纳粹党歌"霍斯特·威塞尔"走向刑场,高呼"希特勒万岁"迎接死亡。但让她失望的是,被她的博学和深奥绕得头晕目眩的英国军官们觉得这个身份复杂气度不凡的印欧女人主要是思想问题,于是判了她3年徒刑,实际上又只关了5个月就把她驱逐出境,规定5年内不得进入德国。 然而,被英国军官视为书呆子的那一面正是德威为纳粹事业执着献身的强大的精神和心理基础。不久她去了希腊,用婚前的名字换回曾被自己放弃的希腊护照,1953年又踏上前第三帝国的土地。由于难以找到敢于用行动复兴纳粹运动的同党,她转而从历史朝圣中获得精神和心理满足。她膜拜和希特勒及纳粹党有关的遗迹,从希特勒在奥地利的出生地和希特勒母亲的墓地到他在慕尼黑发动政变的啤酒馆,在那里流连忘返,心潮澎湃。她还暗访那些自称了解被西方歪曲的第三帝国"真实历史"的"见证人",和这些纳粹余孽相濡以沫。 从反民主到反人类 对希特勒和第三帝国的历史缅怀鼓舞德威成为一个活动家,奔走于欧洲和中东,并和美洲书信往来,为复兴纳粹事业、建立第四帝国鞠躬尽瘁。她不但出版了多本著作,而且联系流落在世界各地的老纳粹和崛起的新纳粹。在当代世界极右翼的意识形态和政治运动历史上,德威赢得了大量倾慕者。她活着是他们的女祭司,死后羽化为他们的女神。 每个社会都有一些阴暗角落,都少不了一些政治极端主义者和反社会的心理疾患者,都能听到和看到一些对于正常人来说是匪夷所思的言论和行动,尤其是形形色色独裁者的"粉丝",他们坚信自己心中的偶像是死后遭人泼了脏水,被歪曲和污蔑得不成人形。德威的行为属于这个人群,但在思想上又绝不仅是走火入魔。 德威一生最值得人们重视的,是对希特勒狂热崇拜背后的一整套种族主义的意识形态和历史观和以此出发对民主、自由、人权和宪政的拒绝。作为一个典型的西方人,德威对这一整套首先在西方系统地发展起来的观念和制度的否定,正从反面说明它们本质上超越了所谓"东方和西方"特定的社会和文化背景,被所有蔑视个人生命和个体价值甚至具有反人类倾向的群体所憎恶。 不但如此,德威对这些人类赖以平等生存的原则的厌恶,是和她拒绝以人为本这个人类社会不言而喻的共同立场、把自然和动物在价值观上置于和人同等的地位有关联的。这一点也使得我们不得不注意长期以来在中文语境下被忽视的纳粹运动的一个重要方面:纳粹对自然环境和动物权利的保护在形式甚至法规上确实是今日绿色政治和生物多样性运动的先驱,因此似乎给历史叙述出了难题。其实,第三帝国的生态政治不过是纳粹主义反人类的一个极端表现罢了。 德威极端主义思想的形成和欧洲法西斯主义的崛起在时间上同步,但产生过程和具体内容又和人们一般理解的这些概念至少在知识构成和历史背景上不同。它不但有别于欧洲法西斯主流思潮,而且和席卷欧陆、波及英伦的大众法西斯运动也没有关联,可以说处于法西斯主义的边缘地带。但在这个边缘地带形成的那些观念和她鲜明的个性相结合,却给战后法西斯意识形态全球性的继续生存提供了一种特殊的土壤。 法西斯主义本来就是一个成分复杂的思想体系,而且深受实用主义的政治原则支配。而德威又是这样一个思想体系中的异数,要做到对她的深入了解,即使对于专业的思想史学者来说也非易事—某种意义上也无此必要。但择要而言,有两条比较清楚而相互缠绕的线索。第一是她的身份认同从西方中心地带向边缘的转移,第二是泛雅利安乌托邦理念的形成。 法国-希腊-印度: 身份认同和泛雅利安乌托邦 德威虽然出生于法国,是这个国家的公民,但多元的家庭血缘组合却使得她难以建立法国人的认同,从童年起就深受身份意识的困扰。由于父系主要是希腊人,从小一直生活在里昂的希腊人社区,所以希腊而非法国成了她文化和家族身份中更重要的背景。这种背景又受到移民社会政治气氛的强化,主要是希腊反土耳其的民族主义。从古典时期开始,小亚细亚(也称安纳托里亚,今称土耳其)西部一直是希腊历史和文化的一部分,大量希腊人在那里生活。15世纪时信奉伊斯兰教的奥斯曼土耳其帝国兴起,把这里作为帝国本土,并向爱琴海和希腊本土扩张,一度吞并希腊。希腊作为民族国家就是通过摆脱奥斯曼帝国的统治建立的,它独立后和土耳其纷争不断,波及海外希腊人社区,德威从小耳濡目染,种下了希腊民族主义的种子。 一战后,大学生德威来到希腊寻根,倾倒于那里浓厚的古典文化氛围和人文风情,增强了她希腊人的认同。恰在此时,她热爱的希腊遭受了一场重大的民族危机。奥斯曼帝国由于在一战中加入德奥集团,战败后瓦解,只剩下小亚细亚的本土,而希腊则企图借机在小亚细亚西部扩张,和新建立的土耳其共和国发生冲突。结果希腊在军事上失败,被迫接受洛桑和约,从小亚细亚撤回几乎全部的希腊人,人口超过本土人口的四分之一,造成了一场巨大的人道灾难。在此以前,土耳其帝国已经对境内的希腊人进行迫害甚至种族屠杀,数十万希腊人丧生。 这个灾难性巨变进一步夯实了德威的希腊人意识,更重要的是在这个过程中,她对西方主要国家英法的态度从疏离到幻灭。作为希腊的主要盟国,英法虽然竭力瓦解奥斯曼帝国,但没有支持希腊的领土要求,对难民危机袖手旁观,作为战胜国之一的希腊反而成了国际政治的弃儿。英法在希腊危机中的不作为对德威来说绝不仅是外交政策的权变,而是虚伪、背叛和出卖,反映了其本质,这促使她放弃法国国籍,成为希腊公民。 德威自幼对法国就缺乏归属感,对其政治文化也格格不入。还在少女时期,她就公开表现出对启蒙运动思想家、自由平等博爱的口号、以及大革命和共和国这些法兰西民族引以为豪的政治文化之标志的不屑,为此甚至受到所在中学的惩戒。这种政治早熟或许和她移民的身份有关。她从法国人转为希腊人,既是国籍认同的变化,一定意义上也是对所谓西方价值观的拒绝。 整个20年代,希腊基本上是德威生活和思想的中心,当时她正在里昂大学学习人文和科学课程,在希腊住了好几年。她的本科论文是关于一个法国浪漫主义诗人,博士论文却是关于数学的简单性。在此期间,她的个人认同从国籍到思想都从西方政治文化的中心转向边缘,否定西方近代启蒙人文主义甚至基督教人文主义的传统,要回到古典文化为个人和时代寻求出路。这条路径不走近两百年来主导西方思想的欧陆和北美,而是从地中海的古希腊出发,通过南亚的印度教和种姓制,再绕回希特勒的第三帝国,最终指向一个种族主义的泛雅利安的乌托邦世界。 德威说她要在"古希腊、古罗马、古代英国和德国寻找我们种族带来的神祗和仪式,还有6000年前的太阳神崇拜,这些都是今天千百万人仍然赖以生存的命脉;要用今天的婆罗门精英来见证一个令人敬畏的奇迹:种族隔离的可行和少数雅利安人世世代代的成就。" 这段话表现了德威和当时欧洲泛滥的种族主义历史观的一致,这种历史观以印欧语系(即欧亚从不列颠到印度的多数语言共享一个起源)的发现为由虚构出一个优越的雅利安人种。德威的"独创"在于她突出古希腊在这个种族主义世系中的地位,强调印度今日的高等种姓仍然代表了这个种族,此外"6000年前的太阳神"是她对古埃及法老埃赫那吞宗教改革时确立的太阳神崇拜(Disc)的解读(尽管埃赫那吞的年代至今不到6000年),她认为那是受雅利安人的影响,这又把埃及文明也归到雅利安人种的名下。她为此写了一本《太阳之子—埃及国王埃赫那吞及其哲学》。对雅利安种族神话的这种泛化,和她后来对纳粹种族主义的认同一起,构成了一个泛雅利安的种族乌托邦。 在希腊期间,德威日益被印度吸引。古代印度本来在欧洲种族主义神话中就是3000多年前那个金发白肤的雅利安人东扩、从深肤色的达罗毗荼人手中夺取土地建立雅利安国度的圣域。1870年代德国著名考古学家斯基里曼发现了特洛伊和麦锡尼古城的遗址,证明了荷马史诗的真实性,其中有大量在印度宗教中常见的卍字符,似乎更印证了雅利安人横跨印欧的历史(德国和北欧学术界19世纪发展起来的对印欧语系的热衷和这个背景有关,中国学者季羡林在德国的东方语言学重镇哥廷根大学深造就是得益于此,即使二战也未中断其项目)。德威于是产生了前往印度的愿望,她认为印度最高的种姓婆罗门就是雅利安人种纯粹的后裔,印度的种姓制度就是不同种族之间的自然秩序,于是1932年她前往印度。 在印度期间,德威进一步发展了她的种族主义世界观。她十分担忧地看到以印度教为基础的种姓制度已经被大大削弱了,穆斯林人口的增加使得印度"默罕默德化",越来越像埃及和伊拉克这些穆斯林化的国家,此外基督教的传播也影响了印度教的地位。为此她写了《对印度人的警告》一书。她参加了印度反英国殖民统治的运动,但加入的不是国大党和甘地的泛印度民族主义的主流运动,而是一个叫"民族志愿者联盟"的组织,以"雅利安使命"自居,由种姓纯粹的印度教徒组成,目的是维持婆罗门精英的政治权力。印度民族主义领导人尼赫鲁称这个组织为"印度的法西斯"。通过参加这个运动,德威实际上又为自己获得了一个雅利安印度民族主义者的身份。(左图:印度教徒盛装打扮的德威) 早在20年代下半期,纳粹运动的种族主义纲领就吸引了德威的注意。1933年纳粹上台后,德威非常振奋,她从希特勒身上看到了在印度日渐遥远的雅利安种族复兴的希望。她认为纳粹主义和印度教是相通的,视希特勒为印度教三大主神之一毗湿奴的阿凡达(化身,Avatar)。传说中毗湿奴有十个化身,九个已经出现,她认为希特勒就是最后一个,带领雅利安人对抗整个世界的黑暗和堕落。她甚至在纳粹军人身上看到了印度教义:印度教规定武士杀戮不是罪过,是履行种姓责任,但杀戮时必须保持超然,不投入任何情感。德威认为纳粹军人的职业表现正体现了这个种姓美德。 除了雅利安种族主义,德威和纳粹之间还有很多共同点,最根本的是对宗教人文主义和启蒙人文主义这两个西方近代文明的基本观念的否定。人们一般认为启蒙人文主义以人为中心,确立了工具理性,否定了中世纪的以神为中心、以信仰为生活原则。但德威认为,西方宗教把神与人的关系看成是宇宙间唯一的关系,独尊人类,认为自然和动物是神为了人而创造、由人来支配。西方宗教也建立了神的面前人人平等的观念,这和人文主义法律面前人人平等也是相通的。 与人文主义对立,德威否定犹太-基督教的一神教义,主张回到被它取代的带有神秘色彩的异教,印度教不过是其中一种。这种异教尊崇自然本身规定的生物性等级制度,神性就体现在这个自然的秩序中,它排斥杂交和变异。在这个异教的宇宙秩序中,人和自然及动物并列,没有特权。但在每个物种的内部,这个宇宙秩序又规定了贵贱和高下。和尼采类似,德威把基督教的兴起视为弱者和奴隶道德的胜利,是对自然秩序规定的强者的压制。 按照启蒙主义线性历史观,一神教取代原始宗教是进步。但否定一神教回归原始异教正是纳粹反启蒙主义的精神文化的核心:纳粹崇拜的就是一个神秘的前基督教世界的日耳曼异教(occult)。纳粹的所有标志,例如卍、骷髅、双闪电、黑太阳光轮等都和这个神秘宗教有关,党卫军还有自己秘密的神庙和祭祀仪式。与此相联系,德威和纳粹都批判理性主义和科学思维,认为它们是对原始性和自然性的僭越。 纳粹高扬自然和动物权利,上台不久就颁布了保护自然环境和严禁虐待动物的法规,体现了上述原始异教的宇宙秩序观。纳粹美学引导德国人贴近自然、欣赏自然的美(纳粹发展高速公路和家用汽车,组织学生和青年远足和野营,也是为德国人创造踏访森林原野的机会),但与此同时仇视一切在他们看来是非自然的生物现象。纳粹认为纯种的动物要比"杂种"和低等级的人种更高贵,维护自然界的美要比给低等级的人群提供生存条件更重要。纳粹宣传中不乏党卫军在战火中呵护动物的画面。 德威也酷爱自然和动物,她完全拒绝肉食、狩猎、马戏、用动物作为科学实验对象和穿戴动物皮毛制品。她在印度的家中养了几十只猫和很多鸟。但是,她对动物的这种热爱是建立在对人文主义的拒绝基础上的。她有一本《对人的控诉》,就是对人文主义的彻底否定,其中说这个世界上多数人本来就是不应该出生的。在二战后,针对西方国家在前第三帝国推行的非纳粹化政策,德威轻蔑地说你或许可以在政治上推行非纳粹化,"但你不可能把自然'非纳粹化'",表达的就是由宇宙秩序规定的自然等级不可动摇的信念。 德威和纳粹在世界观和宗教观上的重合导致了他们在社会政治观点上的一致。他们都拒绝自由主义根据契约和公民权利组成民族国家的政治民族主义,认为国家的基础是生物性的种族而非政治性的民族,强调血统、家世、土地等更原始性的因素在决定身份中的作用,这套话语中的民族主义实际是种族民族主义。 他们都拒绝建立在启蒙价值观上的民主和平等。德威说民主是谎言,平等是荒谬。在他们看来,民主主义、自由主义和建立在它们之上的宪政制度是在政治领域里对自然秩序的破坏,因为种族之间和个人之间根本就不可能平等。在20世纪,人人平等至少在道义和法理上被普遍接受,而德威认为在印度仍然留存的种姓制度是对它的抗拒,而纳粹的第三帝国则是在欧洲范围内对它的颠覆。 二战爆发后,德威想去德国用自己擅长的语言才能为纳粹宣传机构服务,为此她和穆克赫基(Asit Krishna Mukherji 1898-1977)结婚,取得英国臣民身份,放弃了希腊籍,想通过意大利进入德国。穆克赫基是身世高贵的婆罗门,激进的"印度使命"领导人,这个组织代表了印度高等种姓中的准法西斯主义者,他们在政治上敬佩纳粹对英国的挑战,在文化上感激德国东方学界对印度古典文化和语言的推崇。德威和他早已结识、志同道合。但婚后德威还没有来得及成行,1940年6月意大利对英国宣战,她只得留在印度。 二战期间,德威夫妇密切关注战局,指望德军能经由苏联南部和北非战场打进印度,就像3000多年前的雅利安人远征那样。他们一度把希望寄托在日本身上,认为日本人也是优秀的纯种,对自称太阳神后裔的大和民族产生了种族"移情"。日本军旗上光芒四射的太阳看上去和德威钟情的古埃及Disc也很像。当英美在东南亚与日军交战时,美军在印度东部建立了基地。德威夫妇在他们加尔各答的家中开派对,殷勤接待很多美军军官,在和他们闲聊中套取情报,送给缅甸的亲日抗英民族主义武装,由他们转送日本人。这些美国人恐怕不可能想到一个西欧背景的优雅女士和一个高贵的印度婆罗门竟然会替日本人义务做间谍。 当二战临近结束时,德威不能忍受新闻和街头巷尾对德国将要失败的报道和议论,离开加尔各答跑到了乡下。战争一结束,她立即决定去欧洲,从那里进入德国。她没有能和第三帝国共同斗争,但要为第四帝国的崛起奋斗,于是就有了本文开头的故事。1952年她出版了《熔炉中的真金—战后德国的经历》,把德国战后的物质匮乏和文化危机都归于西方盟国,渲染德国和奥地利人对民主的失望和对希特勒时代的怀念,坚信雅利安人会再度崛起,告诉世人他们之所以恨希特勒是受了西方的欺骗,对他根本不了解。 从50年代到70年代,德威频繁旅行,和纳粹的残余势力建立了密切联系。他们当中有党卫军军官斯科尔兹内,此人是第三帝国的传奇人物,1943年意大利反法西斯政变后,墨索里尼被秘密囚禁在一处难以登临的高山之巅,他率领突击队乘滑翔机从天而降,把墨索里尼解救到柏林。纳粹垮台前后,他授命组织"敖德萨行动",把一些纳粹精英转移出德国,散布在世界各地,本人受西班牙独裁者佛朗哥的庇护。德威前往西班牙看望他。和德威有联系的还有纳粹的空军英雄鲁德尔,盖世太保巴黎的头头巴比,奥斯维辛集中营的魔鬼医生门格尔等等,很多名字中国人都不陌生。他们战后都辗转去南美定居。此外,在和以色列的冲突中,北非和中东一些穆斯林国家雇佣了一些前德国军官,利用他们的反犹主义和专业知识。德威和他们也有往来。 德威还在战后的新纳粹和形形色色的极右翼势力中建立了声望。她是"国家社会主义世界大同盟"(一个新纳粹的全球组织)的发起者。在参加这些组织的野营(仿效第三帝国青少年的集体活动)时,她甚至像年轻人一样清晨起来在河里洗冷水澡,因为"只有意志薄弱的民主主义者才睡懒觉"。(左图:1961年德威在英国和新纳粹成员在野营地致纳粹礼)欧洲各国警方对她的名字非常熟悉,她多次遭遇拘留、传讯、驱逐出境和拒绝入境。她还与美国新纳粹党的领导人罗克维尔书信往来,晚年最后的愿望就是前往美国和那里的新纳粹分子和白人种族主义者团聚。为此她1982年先前往英国,但在那里去世,一部分骨灰送到美国,存放于美国纳粹党总部。 希特勒的女阿凡达 德威在她孕育多年的主要著作《闪电和太阳》(1958年出版)中说希特勒是印度教三大主神之一毗湿奴的阿凡达,这本书成为当代新纳粹运动和西方新种族主义者的最爱,还有缩写本问世。 其实,如果真有化身,德威倒称得上是希特勒的女阿凡达。 二次大战和冷战的结局一度给人带来意识形态终结的错觉。但自1990年代以来,形形色色极端主义的观念和运动不断复活和强化,参与者既有上个世纪政治斗争中幸存的遗老,也有全球化时代崛起的新秀。他们挑战人们对二十世纪极端主义政治运动的历史记忆和道德评价,重构被二十世纪的政治实践瓦解的种族、宗教和阶级乌托邦,用各种意识形态话语觊觎政治权力,否认人人平等的民主原则。人类社会和它们的斗争也仍然围绕着那个反法西斯战争中的老问题:人之为人的一些基本权利和保护这些基本权利的基本制度。对莎维翠·德威的一定了解,不但有助于增强对极端主义意识形态的抵抗力,也有助于深化对现当代历史的一些基本问题的思考。 |

2024年4月18日星期四

顏純鈎 | 習近平的不歸路:脫實入虛,官民積怨,財散人安樂

(作者臉書)

何凌:怀念陈乐波!

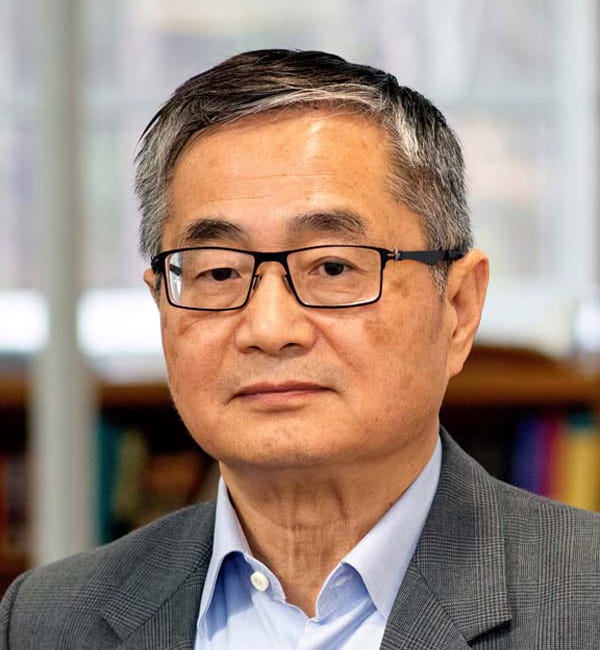

每每抛出一个政治经济题目,这位思想型的革命家就会花几秒钟慢慢地瞪大本来就很大的眼睛,神采开始洋溢起来;我们知道一堂大课开始了….。

我认识陈乐波是在文革前夕。那时我才十岁,稍长几年的初高中学生,在眼里属于高山仰止般的存在。乐波长我六岁,那时还不是我能结识的。那年夏天建国西路华东局广场放露天电影,突然一阵骚动,见众人瞩目的一位高挑男子,戴着"国防绿"军帽;背着军挎包,从自行车上下来。模样潇洒,神情坚毅;只听见他对黄安汉(同我一个大院的)说,意思有事为什么不招呼他。显然是一场拳脚的场子他没赶上。给我的感觉那就是革命志士相约赴难!好个侠义高士!听人说:他就是陈乐波,言下之意我不知道他是很Low的。惭愧之下,向往之心油然而起。

结识陈乐波缘于我的同学屠新军。上海滩干部子弟圈子里隐约传说有四兄弟公子:陈家,乐波和申申;孙家,恒志和小平;第三家究竟是谁,忘了;屠家,新乐和新军。这三家的共同点:喜谈大事,至少一个兄弟很帅。乐波在陈家里就是那个很帅的。因为屠新军有机会跟着他哥哥屠新乐出入陈家,我也就有机会一了结识陈乐波的心愿了。

文革暴烈,先是"地富反坏右"遭难;接着"走资派"倒霉。陈家,孙家父,母罹难,殃及尤甚。平时路人以目相对;但人总要说话。于是每年初二,高卫国,高建国兄弟都会在家尽当时之条件,请几位信任的朋友畅饮,常常最后是借酒宣泄,高家母亲会敲门说:"轻点"!那次聚会却是在十月,四人帮落网的消息四处涌动。陈乐波喝的酩酊大醉,连声大呼:"张春桥!你也有今天。" 他父亲死于非命,张春桥是脱不了干系的。

天网恢恢,家仇已报。国家社会民族去往何处?这是七十年代年华正茂的一代人以为必须回答和解决的。(只是到了老来看,既没有答对也没有解决)。 答案似乎很简单:政治上民主自由;经济上改革开放。上海那堵墙一时成为表达思想的窗口,而实际发动的中心就落实在陈家。"革命"常常以流水席开始,简单而健康:白水煮白菜,有几片羊肉。痛饮酒,读"民约论";然后陈乐波当仁不让从革命大义讲到当下形势任务。参与者在内室圈子里的可以插话,注解发扬;房间外边的唯有崇敬恭听。题目形成后,大多有文思敏捷的弟弟陈申申,笔不加点,一挥而就成大字报。然后一群人冲去墙那里张贴。不久墙就不保了。解放日报总编栾保俊带话来劝收手为好,说有话他可以由内参代为上达。陈乐波是明知不可为偏要为之的,当晚大字报上墙时被清场的警察紧紧困住双手。情急之下,以一口怒痰吐在警察脸上。那次风波收网时,据说他是被提交批捕的。躲过牢狱之灾,是市委书记彭冲不准。文革里家破人亡,现在子女再进牢狱;父辈老同志那里那里不好交代。我曾开玩笑说,坐在你家门口的都进去了。你不去天理不公啊。不想一言成谶。后来毕竟没有躲过铁窗生涯。

一天陈乐波来看我,说到"世界经济导报"来工作;大喜。觉得大才般般若乐波者愿来"导报",何幸之至!钦老板也是早知乐波大名,听我报告消息,马上说:"陈乐波愿意来,很欢迎"。就此开始了我们共事的生涯。

从50年代反右以后,报纸杂志不归宣传部管,总编把关的,以"导报"启始,后来有"经济学周报";"中青年经济学论坛"。半个巴掌数的过来。

初期的导报属于思想知识传播平台;钦总编每天夹着一摞内部大参考,交给编辑部,他划圈打勾的那些消息文章便被摘取改写,以本报讯的名义供之读者。建国以来,信息稀缺,学识贫乏;报纸犹如打开一扇窗口,清风徐徐吹来,身心舒畅,耳目一新。钦老板(我们对总编钦本立的私下称呼)志不止于此:他以与邓公平起平坐的口吻说过:导报拥护党的十一届三中全会全会制定改革开放路线;(不仅仅是贯彻执行哦)口气很类似五七年文汇报回应"百花齐放"方针的态度。由此,当时代大幕拉开时,导报应该是参与者,而不仅仅是传播者。后来胡耀邦辞世,导报因为参与组织纪念报导,以宣泄不满而招致第一次被要求内容送审;那次钦老板在面见后来的总书记时说:小平同志应该检讨!这时已经隐隐有所谓第四种权力的自诩。

乐波的价值观与钦总编一致。 在导报与思想界学术界形成共鸣中,作用尤甚。我被任命为北办主任,到任的却是乐波,以他的博杂的学识,自由的思想,倨傲的态度,广泛的人脉和无限的酒量结交政经各色人物。实话说,乐波不算好记者;一场约定的采访,大多以他口若悬河的演讲结束。一篇期待的报道,常常演化成博士论文的底稿。好在导报里在学术思想上与他角力的人不多,能从他杂乱无章的高论里发掘精彩的不少。所以,每每出报前夕,乐波从北办夜半给钦总编打来的电话,会成为隔日版面的主调;驳杂的文字则由"枪手"(即我等爬格子辈)改写成下期的"头条"。

乐波与大多数从文革中走出来的青年一样,价值观念推崇自由;经济模式信仰市场;政治制度乃是他们最难回答的问题。民主墙时的乐波,还是民约论的笃信者。后来偏向于先经济后政治;相信政治的选择还须探索。八十年代后期,开放改革由经济选择转向政治突破,乐波是有保留的。为毕其功于一役,政治民主化可以一了百了的情绪推动下,导报也在政治议题上屡屡打出格的擦边球,整肃不可避免的一次次降临;乐波是那种人:"可以不同意你的观点,却决死保卫你说话的权力";每次工作组来"加强领导",或"反击资产阶级自由化",他总是急急不可耐地跳出来,虽然不口唾其面,但一定是言语尖刻,视来加强的领导如无物。导报尚能幸存,许多报人以为理当如此。殊不知"事情正在起变化"。

正在变化结果是,"导报"被停刊。人民日报那篇文章点了他的名,这次是逃不过牢狱之灾了。所幸不曾送了性命。坐牢他是有准备的。早在那堵墙的风波时,新年里,乐波来问我去不去看内部电影。我随他骑着自行车一路驰驱,居然到了提篮桥监狱!电影倒是电影,在这个日子去这个地方看电影,有点冷幽默!乐波说"顺便号号房子"。乐波母亲,我们称张阿姨;看着孩子胡闹,从不加一言规劝。看看形势知道不免,就给两个儿子一人缝条棉裤,说坐牢最怕得老寒腿。这样的母亲,儿子不造反都难。那次没赶趟的乐波,十年后得了报应。

一度不解:潇洒帅气,家世显赫又多才艺如乐波者,多少女孩子仰望;乐波似乎只交往不涉婚嫁。以至当年离开北京回上海时,传说坊间靓女失落的颇多,恨很地说:乐波就这么走了吗?!后来隐隐感觉到他是担心家室被他连累。禁不住夫人马芳的魅力,四十成家,孩子还在腹中人倒进了大牢。再见他已经是数年之后。问起铁窗生涯,他老老实实的说,再有准备,也是不够的。可想经历的身心磨难。孔子抱怨"未见有好德如好色者",乐波算是可以入圣人法眼的一个例外。

文革初期有首歌,老子英雄儿好汉;老子反动儿混蛋。没几天被批判为血统论。不香了。我曾就教我的父亲,他说英雄混蛋不好说,家世家风对孩子总是留下痕迹的。乐波父亲在文革初期不明不白的死去。后来平反昭雪,叶帅和邓大人都送了花圈。张爱萍,张劲夫这些大人物来上海,也要陈家兄弟去见见。可见他的家世底蕴。缺点也是优点,就是乐波兄弟骨子里都有股傲气。不是豪门傲乡里,是布衣傲公侯的不屈之气;不阿谀奉承,不屑于靠关系牟利。J来上海任封疆大吏;也受嘱咐去看乐波妈妈;两公子在侧。J说你们家我来过。陈家妈妈答:不记得啊。还回头问孩子,记得吗?两公子都说不记得。没点睥睨的格调,不会不知趣如此。后来主政上海的也姓陈,而且是陈家妈妈在老干部局当领导时一手带出来的。乐波也曾下海冲浪淘沙,只身裸泳而已,不曾去谋得一点官场信手可得的好处。

知道乐波借助家世人脉只有一次,且所谋甚大。商鞅入秦;管仲相齐;乐波也是有兼济天下的心,只是没有这个命。韩非子"说难",老命题的新篇章无非就是"长使英雄泪满襟"的旧故事而已。人家摆好了将死的棋局,你去说退一步海阔天空?岂不谬哉!

乐波好读书,不敢说他学有所成;因为最终他也没有交出"中国向何处去" ?这个期待的答案。乐波好谈大局,也不敢说他攀画的如何;举个小例子。我曾问他上海买点房子怎的筹划,他摊开一张地图,说要先懂得上海交通的战略格局。他买的房子倒是在地铁上高架边;我只在"法租界"里觅宝。结果可想而知。乐波也曾一度以评股为自许,终不知是他误了股市还是股市误了他。有多少人在学术上,经营上出人头地,但又有多少人记得他们怀念他们呢?似乎那些悲剧人物才被挂念;乌江自刎的项羽;刺秦不成的荆轲;败走麦城的关羽;刑场抚琴的阮籍…乐波虽然事不济,气质却与他们仿佛。

怀念陈乐波!

4.17

陈乐波(左)与钦本立(右)在世界经济导报编辑部办公室

一九八九年春夏“导报事件”中的陈乐波(右)